Stoppelkalkung nach der Ernte – Landwirte nutzen das Zeitfenster vor der Herbstbestellung

Nach der Ernte der Kulturen bietet sich im betrieblichen Management ein optimaler Zeitpunkt, um eine Kalkungsmaßnahme durchzuführen. Die trockenen Bedingungen im Sommer und die damit verbundene gute Befahrbarkeit der Flächen schaffen gute Voraussetzungen für eine effiziente Kalkung – oft im Zuge der Stoppelbearbeitung. Die Kalkung sollte standortgerecht erfolgen und auf einer aktuellen Bodenanalyse basieren. Ziel ist die Korrektur des pH-Wertes und damit die Verbesserung zentraler Bodenfunktionen. Eine fachgerechte Kalkung leistet einen entscheidenden Beitrag zur langfristigen Praxis im nachhaltigen Ackerbau.

Abbildung 1: Die Kalklagerung ist als Feldmiete bereits vor der Ernte möglich, um anschließend schnell ausbringen zu können. (Bild: Johannes Kamptner)

Die anhaltende Trockenheit in Deutschland stellt viele Landwirte vor große Herausforderungen. Ein positiver Aspekt, die Trockenheit bietet zumindest eine gute Befahrbarkeit der Flächen. Es bestehen zudem Zeitfenster im betrieblichen Ablauf. Eine Stoppelkalkung ist deshalb in diesem Jahr mehr als optimal und bietet eine Chance zur Bodenverbesserung. Die Kalkversorgung der Böden ist neben dem Humusaufbau ausschlaggebend für eine stabile Bodenstruktur, ein aktives Bodenleben sowie für eine optimale Wasserinfiltration und -speicherung. Je schwerer der Boden, desto wesentlicher sind die gute Kalk- und Humusversorgung.

Eine angepasste Kalkung verbessert die Durchwurzelbarkeit des Bodens, erhöht die pflanzenverfügbare Wassermenge und kann dadurch Ertragsminderung in Trockenphasen vorbeugen oder abmildern.

Warum Kalkung den Humusaufbau nicht behindert – sondern unterstützt

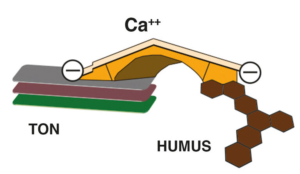

Kalkung und Humusaufbau werden häufig als unvereinbar angesehen, da Kalk die Mineralisierung organischer Substanz fördert. Entscheidend dabei ist jedoch das richtige Verhältnis. Calcium ist notwendig zur Stabilisierung von Ton-Humus-Komplexen, die wiederum Grundlage für stabile Aggregatstrukturen im Boden sind. Das VDLUFA-Konzept der Ziel-pH-Werte berücksichtigt bereits den Zusammenhang zwischen Humusgehalt und optimalem pH-Wert.

Böden mit hohem Humus- und Kalkgehalt, wie beispielsweise Schwarzerden, gelten als besonders fruchtbar. Dabei zählt nicht nur die Humusmenge, sondern auch dessen Qualität. Um langfristig stabile Erträge zu erzielen, sollten pH-Wert, Humusgehalt und Calciumversorgung im optimalen Bereich gehalten werden. Besonders bei tonreichen Böden (>17 % Ton) ist Calcium für die Flockung von Tonmineralen und die Ausbildung stabiler Bodengefüge unverzichtbar.

Nährstoffverfügbarkeit und pH-Wert

Ein pH-Wert im Bereich von 5,5 bis 7,5 schafft günstige Bedingungen für die Verfügbarkeit von Haupt- und Spurennährstoffen.ie Die Nährstoffnutzungseffizienz – insbesondere von Stickstoff und Phosphor – kann durch eine gezielte Kalkung erheblich verbessert werden.

Abbildung 2: Darstellung Ton-Humus-Komplex (B. Meyer und Düngekalk-Hauptgemeinschaft)

Der pH-Wert als eine der wichtigsten Bodenzustandsgrößen sowohl chemische, physikalische und biologische Eigenschaften des Bodens beeinflusst und steuert maßgeblich die Löslichkeit von Pflanzennährstoffen. Eine bedarfsgerechte Kalkung trägt somit wesentlich zur Ausschöpfung des Ertragspotenzials bei.

Darüber hinaus hat Kalk weitere Wirkungen: Er optimiert die Kationenbelegung der Austauscherkomplexe, fördert die Aktivität des Bodenlebens, kann die Kohlenstoffspeicherung im Boden positiv beeinflussen und liefert wertvolle Nährstoffe wie Calcium und Magnesium.

Handlungsempfehlung Praxis – Was ist zu beachten?

Bodenanalyse und Bedarfsermittlung:

Regelmäßige Bodenanalysen im Rhythmus von 3 bis 4 Jahren bilden die Grundlage jeder Kalkungsmaßnahme. Die Einteilung erfolgt nach der VDLUFA-Klassifizierung. Die empfohlenen Kalkmengen werden üblich mit einer Ausbringung für mehrere Jahre erledigt. (Die Kosten können auf mehrere Jahre angerechnet werden.) Experten tendieren zunehmend zu häufigeren Ausbringungen mit kleineren Kalkmengen.

Auf der Website https://naturkalk.de/kalkrechner/ kann der Kalkbedarf ermittelt werden, wenn Bodenart, Humusgehalt und aktueller Ausgangs-pH-Wert bekannt sind.

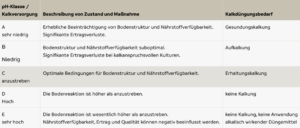

Tabelle 1: Einteilung der Versorgungsstufen zur Kalkung nach dem VDLUFA-Schema.

Eine schlagkräftige Ausbringtechnik ermöglicht eine Kalkung unmittelbar nach der Ernte und vor der Herbstbestellung. (Bild: Althausen Agrarservice GbR)

Zeitpunkt der Kalkung

„Kalken wenn der Boden trägt“: Dies ist in der Regel die Stoppelkalkung im Sommer/Herbst. Aber auch im Winter bei Frost oder im Frühjahr die Vorsaatkalkung sind üblich.

Besonders vor Kulturen mit höherem pH-Wert-Bedarf wie Raps, Zuckerrübe, Gerste oder Leguminosen ist eine vorherige Kalkung empfehlenswert.

Rechtzeitige Planung und Organisation, um kurzfristige Engpässe bei Lieferung und Ausbringung zu vermeiden.

Kalkdüngertypen und Qualität:

Je nach gewünschter Wirkgeschwindigkeit stehen verschiedene Kalkformen zur Verfügung:

- Schnell wirksam: Branntkalk, Mischkalk

- Mittelfristig wirksam: Feinst vermahlene Kalke (< 0,1 mm), Carbokalk, Konverterkalk

- Magnesiumversorgung: Kohlensaure Magnesiumkalke

Auch kombinierte Produkte mit Phosphor- oder Schwefelgehalten sowie granulierte Varianten sind erhältlich. Bei der Auswahl sind Neutralisationswert, Reaktivität, Sieblinie und das DLG-Gütesiegel beachten. Lagerung und Ausbringtechnik erfolgen meist über den Agrarhandel oder Lohnunternehmer.

Für die Kalkwirkung ist nicht nur die Menge entscheidend, sondern auch die chemische Bindungsform des eingesetzten Düngers. Je nach Verbindung variiert die tatsächliche CaO-Wirkung erheblich. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Bindungsformen und deren relevanten Wirksamkeit (CaO-Äquivalente):

Tabelle 1: Bindungsformen und CaO-Gehalt von Kalkprodukten

| Bindungsform (Äquivalent) | Produkte | CaO (in kg) |

| CalciumOxid (CaO) | Branntkalk | 1,00 |

| CalciumCarbonat (CaCO3) | Kalkstein | 0,56 |

| MagnesiumCarbonat (MgCO3) | Magnesit | 0,66 |

| Dolomit (CaMgCO3) | Dolomit | 0,6 |

| MagnesiumOxid (MgO) | Magnesia | 1,39 |

| CalciumHydroxid (Ca(OH)2) | Kalkhydrat | 0,75 |

| CalciumSilikat (CaSiO2) | Konverterkalk | 0,48 |

| CalziumSulfat (CaSO4) | Gips *) | 0 |

*) Die sulfatische Bindungsform von Calcium (Gips) ist nicht basisch wirksam, da nicht die zweiwertigen Kationen (Ca2+ und Mg2+) die basische Wirkung bringen, sondern die Bindungsreste Hydroxyd (OH–) und Carbonat und CO3. Daher ist Gips auch kein Düngekalk, sondern ein Calcium- und Schwefeldünger.

Kalkungskosten

Die Kalkungskosten richten sich nach Typ, Menge, Qualität, Transport und Ausbringung (Preissumme ”frei Acker”). Der Kalkbedarf wird üblicherweise in kg/ha CaO ermittelt, der Preis meist in €/t Ware angegeben. Eine Umrechnung anhand des Neutralisationswerts ist für die Vergleichbarkeit notwendig.

| gegeben | gesucht | Faktor |

| CaO | CaCO3 | 1,785 |

| CaCO3 | CaO | 0,560 |

| MgO | MgCO3 | 2,092 |

| MgCO3 | MgO | 0,478 |

| MgO | CaO | 1,391 |

| CaO | MgO | 0,719 |

Beispielrechnung:

Eine Erhaltungskalkung mit 17 dt CaO/ha bei einem Gehalt von 50,4 % CaO ergibt: 17 / 0,504 x Preis je dt = €/ha

Abbildung 3: Effiziente Ausbringtechnik und gute Befahrbarkeit bei trockenen Bedingungen (Bild: Sophie Stoltenberg)

Wirkmechanismus im Boden

In Böden mit natürlichen Calcium- oder Magnesiumcarbonaten wirkt das Carbonat-Puffersystem, das bei pH >6,5 aktiv ist. Fehlen diese Carbonate, übernehmen austauschbare Kationen (Ca2+, Mg 2+) die Pufferung – jedoch mit geringerer Kapazität. Unter pH 4,2 zerfallen Tonminerale, es entstehen wurzeltoxische Aluminiumionen. Kalkung schützt den Boden also vor Degratationsprozessen und fördert dessen Regenerationsfähigkeit.

Magnesiumversorgung

Je nach Kultur werden zwischen 20 und 60 kg MgO/ha entzogen. Hackfrüchte, Mais und Sonderkulturen zeigen einen erhöhten Magnesiumbedarf, der nicht immer über Stallmist, Gülle oder Bodennachlieferung gedeckt werden kann. Auf magnesiumarmen Böden – häufig leicht und sauer – sollten deshalb magnesiumhaltige Kalke eingesetzt werden. Kohlensaure Magnesiumkalke stehen in verschiedenen Siebungen zur Verfügung. Trotz gelegentlicher Befürchtungen gibt es derzeit keine gesicherten Hinweise auf schädliche Wirkungen hoher Magnesiumgehalte. Beobachtete Effekte scheinen bodenartspezifisch zu sein (z.B. Bei tonreichen, schwer bearbeitbaren Böden) und werden derzeit weiter untersucht.

Nährstoffentzüge (kg/ha) durch Ernteprodukte:

| Haupternteprodukt

z.B. Korn |

Nebenernteprodukt

z.B. Stroh, Kraut |

|||||

| dt/ha | CaO | MgO | dt/ha | CaO | MgO | |

| Weizen | 100 | 10 | 20 | 80 | 36 | 16 |

| Gerste | 80 | 8 | 16 | 72 | 33 | 14 |

| Raps | 45 | 28 | 23 | 70 | 129 | 21 |

Quellen: Werte LWK NRW; Düngekalk-Hauptgemeinschaft

Fazit

Die Düngekalk-Hauptgemeinschaft weist darauf hin, dass bedarfsgerechte Kalkung ist ein zentrales Element des nachhaltigen Pflanzenbaus ist. Sie verbessert pH-Wert, Bodenstruktur, Nährstoffverfügbarkeit und das Wasserhaltevermögen. Wer langfristig stabile Erträge erzielen will, muss auf eine ausgewogenen Kalk- und Magnesiumversorgung achten. Gerade in trockenen Jahren sollten die guten Befahrbarkeitsbedingungen für eine standortangepasste Stoppelkalkung genutzt werden – auch wenn wirtschaftliche Engpässe zu Einsparungen verleiten. An der Grunddüngung sollte nicht gespart werden.

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

Boden, Klima, Wasser sind aktuelle Themen, die auch die Düngekalk-Hauptgemeinschaft berücksichtigt. Denn eine standortgerechte Versorgung der Böden mit Kalk sorgt für optimale Boden-pH-Werte. Die Rolle einer bedarfsgerechten Kalkung wird im Folgenden weiter vertieft und in einem anschaulichen Video erklärt: Naturkalk für klimastabile Böden

Im vergangenen Jahr haben wir bereits ausführlich über die effiziente Wasserspeicherfähigkeit von Böden in der Landwirtschaft berichtet.