Stoppelkalkung nach der Ernte – Landwirte nutzen das Zeitfenster vor der Herbstbestellung

Nach der Ernte der Kulturen ist der optimale Zeitpunkt im betrieblichen Management, um eine Kalkungsmaßnahme durchzuführen. Die freie Befahrbarkeit der Flächen und trockene Bedingungen eignen sich gut für eine nach Bodenanalyse und Standort angepasste Kalkung und somit der Korrektur des pH-Wertes. Anschließend können die weiteren Bodenbearbeitungen folgen. Gezielte Kalkung hilft, versauerungsgefährdete Böden gesund und fruchtbar zu erhalten. Ihre fachgerechte Anwendung ist ein Baustein für den nachhaltigen Ackerbau und für die gute fachliche Praxis.

Abbildung 1: Die Kalklagerung ist als Feldmiete bereits vor der Ernte möglich, um anschließend schnell ausbringen zu können. (Bild: Johannes Kamptner)

Die diesjährige Trockenheit in Deutschland stellt viele vor große Herausforderungen. Ein positiver Aspekt, die Trockenheit bietet zumindest eine gute Befahrbarkeit der Flächen. Es bestehen zudem Zeitfenster im betrieblichen Ablauf. Eine Stoppelkalkung ist deshalb in diesem Jahr mehr als optimal und bietet eine Chance zur Bodenverbesserung. Die Kalkversorgung der Böden ist neben dem Humusaufbau sehr wesentlich für eine gute Bodenstruktur, für ein aktives Bodenleben, für optimale Wasserinfiltration und Wasserspeicherung. Je schwerer der Boden, desto wesentlicher sind die gute Kalk- und Humusversorgung.

Die erhöhte Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen und die verbesserte Durchwurzelbarkeit des Bodens kann in Trockenperioden, eine Ertragsminderung reduzieren und die Erträge stabilisieren.

Strohrotte und Humusaufbau

Humusaufbau und Kohlenstoffspeicherung sind derzeit beliebte Themen. Kalkung und Humusaufbau werden häufig als unvereinbar angesehen, da Kalk die Mineralisierung organischer Substanz fördert. Entscheidend dabei ist jedoch das richtige Verhältnis.

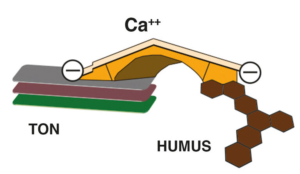

Gerade die gute Kombination von Humus und Kalk ist das Geheimnis des Erfolges (Ton-Humus-Komplexe). Es kommt dabei natürlich auf die Dosis und die Verhältnismäßigkeit an. Dies ist bereits in dem VDLUFA-Konzept der Ziel-pH-Werte in Abhängigkeit vom Humusgehalt enthalten. Denn ein Aufbau von Humus kann beispielweise nur bei ausreichender Calciumversorgung des Bodens erfolgen.

Gute Böden zeichnen sich durch hohen Humus- und Kalkgehalt aus, wie es bei Schwarzerden der Fall ist. Die Qualität des Humus zählt dabei mehr als die Quantität. Die Kalk- und Humusausstattung im Boden sollte auf einem optimalen Niveau erhalten bleiben, um das heutige Ertragsniveau langfristig erreichen zu können. Auch die pH-Werte sollten im optimalen Bereich liegen, da sie auf verschiedene Bodeneigenschaften einwirken.

Eine Bodenstruktur-Verbesserung – insbesondere bei schwereren Böden mit > 17 % Tongehalt – bedarf hinreichender Calcium-Gehalte (Ca) für die Flockung der Tonminerale und die Stabilisierung der Ton-Humus-Komplexe. Die Nährstofflöslichkeit und -verfügbarkeit der Haupt- und Spurennährstoffe ist im pH-Wert-Bereich zwischen 5,5 – 7,5 am günstigsten. Daher kann mit der Kalkung die Nährstoffnutzungseffizienz (insbesondere von N und P) oft verbessert werden.

Abbildung 2: Darstellung Ton-Humus-Komplex (B. Meyer und Düngekalk-Hauptgemeinschaft)

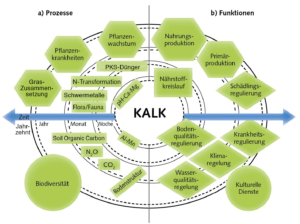

Da der pH-Wert als eine der wichtigsten Bodenzustandsgrößen sowohl chemische, physikalische und biologische Bodeneigenschaften beeinflusst als auch die Löslichkeit von Pflanzennährstoffen steuert, wird ein optimaler pH-Wert als wichtig angesehen, um das Ertragspotential von landwirtschaftlich genutzten Böden voll zu nutzen.

Doch eine Kalkung erhöht nicht nur den pH-Wert sondern liefert auch Nährstoffe, optimiert die Kationenbelegung der Austauscher, fördert das Bodenleben und kann – in Abhängigkeit von Dosis und Rahmenbedingungen – positive Auswirkungen auf den Corg-Vorrat im Boden haben.

Handlungsempfehlung Praxis – Was ist zu beachten?

Bodenanalyse, Kalkbedarfbestimmung

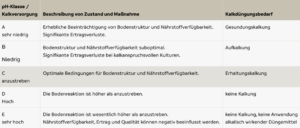

Zunächst sollten alle 3-4 Jahre Bodenanalysen gemacht werden, um eine objektive Entscheidungsgrundlage zu haben. Eine Düngeempfehlung ist nach dem VDLUFA-Standpunkt in Versorgungstufen eingeteilt (siehe unten weitere Informationen).

Die empfohlenen Kalkmengen werden üblich mit einer Ausbringung für mehrere Jahre erledigt. (Die Kosten können auf mehrere Jahre angerechnet werden.) Experten tendieren zunehmend zu häufigeren Ausbringungen mit kleineren Kalkmengen.

Auf der Website https://naturkalk.de/kalkrechner/ kann der Kalkbedarf ermittelt werden, wenn Bodenart, Humusgehalt und aktueller Ausgangs-pH-Wert bekannt sind.

Zeitpunkt der Kalkung

„Kalken wenn der Boden trägt“: Dies ist in der Regel die Stoppelkalkung im Sommer/Herbst. Aber auch im Winter bei Frost oder im Frühjahr die Vorsaatkalkung sind üblich.

Nach Möglichkeit soll vor einer Kultur mit höheren pH-Wert-Ansprüchen (Zuckerrübe, Raps, Gerste, Leguminosen) gekalkt werden.

Rechtzeitige Planung und Organisation: Wenn viele Landwirte kurzfristig kalken wollen, kann die Logistik und termingerechte Lieferung schwierig werden.

Kalkdüngertyp

Bei der Wahl des Kalkdüngers kommt es vorrangig darauf an, wie schnell oder nachhaltig die Wirkung sein soll. Wenn eine sehr schnelle, kurzfristige Wirkung (innerhalb von Stunden/Tagen) gewünscht ist, sind Branntkalk oder Mischkalk zu wählen. Eine mittelfristige Wirkung (innerhalb von Tagen bis einigen Monaten) bieten sehr fein vermahlene Kalke (kleiner 0,1 mm Korngröße), Carbokalk oder auch Konverterkalk. Kohlensaure Magnesiumkalke bieten zusätzlich eine kostengünstige Magnesium-Versorgung. Es werden auch Kalke mit P- oder S-Gehalten angeboten – auch als Granulate.

Hinsichtlich der Düngekalkqualität sollte auf folgende Punkte geachtet werden: Neutralisationswert (Gehalt), Reaktivität, Siebsortierung, DLG-Gütesiegel für Düngekalk. Natürlich sind auch die Logistik, Lagerung und die Ausbringungstechnik zu bedenken, die üblich vom Agrarhandel oder Lohnunternehmern organisiert werden.

Kalkungskosten

Die Kalkungskosten hängen ab von Kalktyp, Menge, Qualität, Transport und Ausbringung (Preissumme ”frei Acker”). Der Kalkbedarf wird üblicherweise in kg/ha CaO und der Preis in €/t Ware angegeben. Daher ist für die Vergleichbarkeit verschiedener Kalke eine Umrechnung vorzunehmen. Die benötigte Produktmenge kann mit Hilfe des Neutralisationswertes direkt errechnet werden. Regionale Unterschiede bei Verfügbarkeit und Logistik können die Preise zusätzlich beeinflussen.

Umrechnungsfaktoren:

CaCO3 x 0,56 = CaO (CaO x 1,785 = CaCO3)

MgCO3 x 0,478 = MgO (MgO x 2,092 = MgCO3)

MgO-Gehalte können rechnerisch in CaO (Neutralisationswert) umgerechnet werden:

MgO x 1,391 = CaO

Ein Kalkulationsbeispiel:

Erhaltungskalkung mit 17 dt CaO/ha bei 50,4% CaO-Gehalt ergibt: 17 / 0,504 x Preis je dt = €/ha

Neben der Wirtschaftlichkeit spielen ökologische Vorteile eine Rolle: verbesserte Bodenstruktur, reduzierte Erosion, erhöhte Wasserinfiltration, höhere nutzbare Feldkapazität (nFK) und gestärktes Bodenleben wirken sich positiv auf die langfristige Produktivität aus.

Abbildung 3: Bei trockenen Bedingungen lassen sich die Flächen gut befahren. (Bild: Sophie Stoltenberg)

Details zur Wirkungsweise und Funktion im Boden

Besitzt ein Boden von Natur aus ausreichend Calcium- bzw. Magnesium-Carbonate, so kommt das „Carbonat-Puffersystem“ zur Wirkung. Carbonate werden bei pH-Werten über 6,5 gebildet. Fehlen die Carbonate, so erfolgt die Pufferung mit wesentlich geringerer Pufferkraft über den Austausch der basischen Kationen (Ca- und Mg-Ionen) gegen die sauren H-Ionen in der Bodenlösung. Ist dieser Puffer nicht mehr so aktiv, kommt das „Silikat-Puffersystem“ zum Tragen, welches über die Verwitterung von Silikaten, Basen freigesetzt. Unter pH-Werten von 4,2 kommt es zum Zerfall der Tonminerale, wobei gleichzeitig wurzeltoxische Aluminium-Ionen freigesetzt werden.

Die in den Ernteprodukten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen enthaltene Magnesiummenge liegt zwischen 20 und 60 kg MgO/ha. Besonders Hackfrüchte, Mais und viele Sonderkulturen haben einen hohen Magnesiumbedarf, der mit der organischen Düngung (Stallmist und Gülle) und der Bodennachlieferung bei niedrigem Magnesiumgehalt des Bodens nicht gedeckt werden kann. Sodass bei Bedarf, magnesiumhaltige Kalke verwendet werden sollten. Kohlensaure Kalke – mit oder ohne Magnesium – gibt es in unterschiedlichen Siebsortierungen. Zu beachten ist darüber hinaus, dass insbesondere auf leichten Standorten mit einer Mg-Auswaschung gerechnet werden muss. Mg-Mangelstandorte sind leichte und meist saure Böden.

Der natürliche Kalkverlust in Form von CaO erfolgt durch die Auswaschung infolge von Niederschlägen, Neutralisation von physiologisch sauren Düngemitteln, Bodenatmung und mikrobielle Prozesse sowie die Nährstoffentzüge (kg/ha) durch die Kultur selbst und deren Erntematerial (siehe Tabelle).

| Haupternteprodukt

z.B. Korn |

Nebenernteprodukt

z.B. Stroh, Kraut |

|||||

| dt/ha | CaO | MgO | dt/ha | CaO | MgO | |

| Weizen | 100 | 10 | 20 | 80 | 36 | 16 |

| Gerste | 80 | 8 | 16 | 72 | 33 | 14 |

| Raps | 45 | 28 | 23 | 70 | 129 | 21 |

Tab. 2: Nährstoffentzüge (kg/ha) ausgewählter Ackerkulturen durch Erntegut und Erntereste (Quelle: verändert nach Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen)

Die Bewertung aller Kalkdünger für die Berechnung des Kalkbedarfs wird nach CaO / bzw. MgO vorgenommen, wobei in der Praxis die höhere Basizität der Magnesiumverbindungen den Calciumverbindungen gleichgesetzt wird.

Mit folgenden Faktoren können die unterschiedlichen Gehaltsangaben umgerechnet werden:

| gegeben | gesucht | Faktor |

| CaO | CaCO3 | 1,785 |

| CaCO3 | CaO | 0,560 |

| MgO | MgCO3 | 2,092 |

| MgCO3 | MgO | 0,478 |

| MgO | CaO | 1,391 |

| CaO | MgO | 0,719 |

Landläufig taucht ab und an die Behauptung auf, das hohe Magnesiumgehalte im Boden negative Auswirkungen auf den Boden haben können. Hierzu gibt es derzeit keine wissenschaftlichen Erkenntnisse und meist ist dies regional bedingt und auf die Bodenart zurückzuführen (z.B. hoher Tongehalt und schwer bearbeitbare Böden). Dies wird aktuell weiter untersucht, um die Wirkung von Magnesium auf die Bodenstruktur besser zu verstehen.

In folgender Tabelle sind die Wertigkeiten im CaO-Gehalt von handelsüblichen Düngemitteln zu finden:

Tabelle 1: Bindungsformen und CaO-Gehalt von Kalkprodukten

| Bindungsform (Äquivalent) | Produkte | CaO (in kg) |

| CalciumOxid (CaO) | Branntkalk | 1,00 |

| CalciumCarbonat (CaCO3) | Kalkstein | 0,56 |

| MagnesiumCarbonat (MgCO3) | Magnesit | 0,66 |

| Dolomit (CaMgCO3) | Dolomit | 0,6 |

| MagnesiumOxid (MgO) | Magnesia | 1,39 |

| CalciumHydroxid (Ca(OH)2) | Kalkhydrat | 0,75 |

| CalciumSilikat (CaSiO2) | Konverterkalk | 0,48 |

| CalziumSulfat (CaSO4) | Gips *) | 0 |

*) Die sulfatische Bindungsform von Calcium (Gips) ist nicht basisch wirksam

und daher auch kein Düngekalk, sondern ein Calcium- und Schwefeldünger.

Zur Information:

Eine pH-Wert-Erhöhung findet durch die basische Wirkung von Carbonaten, Oxiden und Silikaten von Calcium und Magnesium statt. Andere Verbindungen wie z.B. Sulfate (Gips), sind basisch nicht wirksam, da nicht die zweiwertigen Kationen (Ca++ und Mg++) die basische Wirkung bringen, sondern die Bindungsreste Hydroxyd (OH-) und Carbonat und CO3).

Fazit

Die optimale Kalkversorgung im Boden ist eine notwendige Bedingung für eine optimale Bodenstruktur und Bodenfruchtbarkeit. Aufgrund ihrer direkt und indirekt positiven Wirkungen auf chemische, physikalische und biologische Bodenparameter ist sie ein unerlässlicher Bestandteil des nachhaltigen Pflanzenbaus. Wer langfristig wettbewerbsfähig wirtschaften will, muss den Kalkbedarf im Blick behalten – denn nur gesunde Böden sichern stabile Erträge.

Vorteile der Kalkung zur Stoppelbearbeitung:

• verbessert die Bodenstruktur und Wasserspeicherfähigkeit

• Kalkung reguliert den pH-Wert und unterstützt die Kohlenstoffspeicherung

• eine fachgerechte Kalkung ist Grundlage für langfristige Bodenfruchtbarkeit

• Keine Fahrspuren, weil der Boden trocken, fest und tragfähig ist

• Förderung des Bodenlebens und Beschleunigung der Strohrotte

Die Düngekalk-Hauptgemeinschaft weist darauf hin, dass gerade in trockenen Jahren mit guter Befahrbarkeit, eine standortangepasste Kalkdüngung durchgeführt werden sollte. Auch wenn landwirtschaftliche Betriebe aufgrund von Trockenheit ggf. wirtschaftliche Einbußen erleiden und Ausgaben einsparen, sollte nicht an Maßnahmen der Grunddüngung und vor allem der Kalkung gespart werden.

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

Boden, Klima, Wasser sind aktuelle Themen, die auch die Düngekalk-Hauptgemeinschaft berücksichtigt. Denn eine standortgerechte Versorgung der Böden mit Kalk sorgt für optimale Boden-pH-Werte. Die Rolle einer bedarfsgerechten Kalkung wird im Folgenden weiter vertieft und in einem anschaulichen Video erklärt: Naturkalk für klimastabile Böden

Im vergangenen Jahr haben wir bereits ausführlich über die effiziente Wasserspeicherfähigkeit von Böden in der Landwirtschaft berichtet.

Tabelle 2: Einteilung der Versorgungsstufen zur Kalkung nach dem VDLUFA-Schema.

Effiziente Ausbringtechnik und gute Befahrbarkeit bei trockenen Bedingungen (Bild: Althausen Agrarservice GbR)

Eine abgestimme Logistik- und Ausbringkette optimieren den Ablauf zwischen Ernte der Sommerungen und Herbstbestellung. (Bild: Althausen Agrarservice GbR)